古いお守りやお札のお焚き上げを郵送でお願いしたいものの、添える手紙はどういった内容で書けばいいのか悩んでいませんか。

神社やお寺に持ち込みができない場合、郵送でのお焚き上げは便利な選択肢です。しかし、初めて郵送でお焚き上げを依頼する方からすると、どのような手紙を添えればよいか迷うことでしょう。

この記事では、郵送でのお焚き上げを依頼する際の手紙の書き方を、実際に何度も依頼した経験を持つ筆者が詳しく解説します。例文や書き方のポイントを押さえれば、安心してお焚き上げを依頼できます。

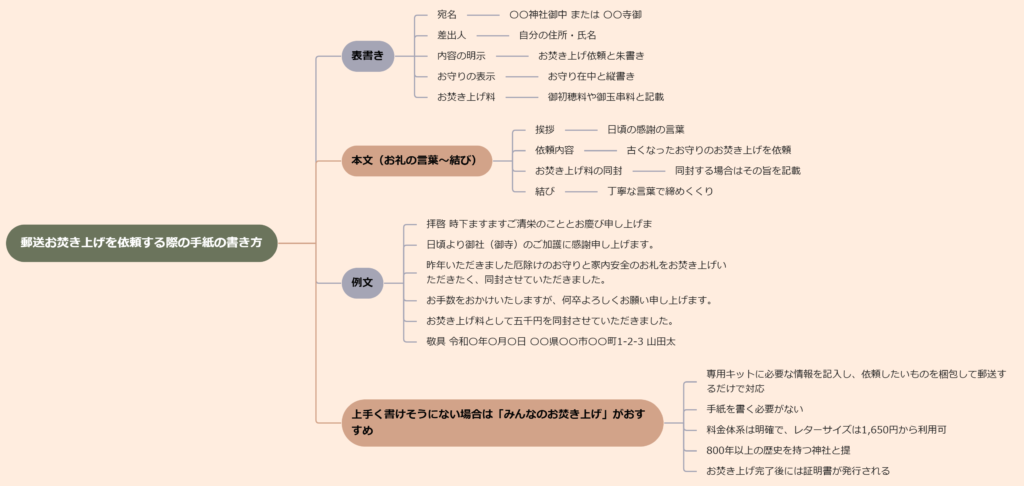

記事のポイント

- 表書きの正しい書き方と宛名の記入方法

- 本文の構成と必要な情報の書き方

- 神社とお寺それぞれの例文と違い

- 手紙を書かなくても依頼できるサービスの紹介

郵送お焚き上げを依頼する際の手紙の書き方(例文あり)

- 表書き

- 本文(お礼の言葉~結び)

- 例文

- 上手く書けそうにない場合は「みんなのお焚き上げ」がおすすめ

表書き

郵送でのお焚き上げを依頼する際の表書きは、一般的な手紙と同様に宛名と差出人を明記します。

宛名は「〇〇神社御中」「〇〇寺御中」と書き、神社の場合は「社務所」、お寺の場合は「寺務所」と役職名を添えるとより丁寧です。

封筒の表面中央に宛名を、右下に自分の住所・氏名を記入します。また「お焚き上げ依頼」と朱書きすると、受け取り側が内容をすぐに理解できるようになるため、対応がスムーズになりやすいです。

「ご依頼主」の左側の余白部分に「お守り在中」と縦書きし、四角で囲みましょう。赤い油性のボールペンで大丈夫ですが、字が細くなるのが気になるようでしたら、赤いサインペンやマジックペンでも構いません。

お焚き上げ料を同封する場合は「御初穂料」や「御玉串料」と書くと良いでしょう。

本文(お礼の言葉~結び)

お焚き上げ依頼の本文は、まず挨拶から始め、日頃の感謝の言葉を述べるのがマナーです。

次に「このたび古くなったお守り(お札)のお焚き上げをお願いしたく」と依頼の目的を明確に伝えます。お焚き上げをお願いする品の種類や数量も具体的に記載しましょう。

また、お焚き上げ料(初穂料・玉串料)を同封する場合はその旨も記します。結びには「何卒よろしくお願い申し上げます」などの丁寧な言葉で締めくくり、最後に日付と氏名を書いてください。

文面全体は敬語を使い、簡潔かつ丁寧な表現を心がけると好印象です。

例文

郵送でのお焚き上げをお願いする際に添える手紙の例文は、以下のとおりです。

| 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 日頃より御社(御寺)のご加護に感謝申し上げます。このたび、昨年いただきました厄除けのお守りと家内安全のお札をお焚き上げいただきたく、同封させていただきました。お守り2点、お札1点でございます。 お手数をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 また、お焚き上げ料として五千円を同封させていただきました。末筆ながら、御社(御寺)のますますのご発展をお祈り申し上げます。 敬具 令和〇年〇月〇日 〇〇県〇〇市〇〇町1-2-3 山田太郎 |

堅苦しく感じるのであれば、ライトな書き方にしても構いません。「お焚き上げを希望します」「よろしくお願いいたします」を加えれば、簡潔な手紙になっても大丈夫です。

上手く書けそうにない場合は「みんなのお焚き上げ」がおすすめ

手紙を書くのが苦手な方や、正しい文面に自信がない方は「みんなのお焚き上げ」の利用がおすすめです。専用キットに必要な情報を記入し、依頼したいものを梱包して郵送するだけで、お焚き上げ供養をしてくれます。

つまり、手紙を書く必要がありません。お焚き上げしてほしいものを送るだけで対応してもらえます。

料金体系も明確で、レターサイズなら1,650円から利用できます。さらに、800年以上の歴史をもつ神社と提携しているため、確実な供養を依頼可能です。

お焚き上げ完了後には、証明書が発行されます。

関連記事

郵送お焚き上げの手紙と例文に関する情報

- お守り返納の場合

- お札返納の場合

- お寺と神社での書き方の違い

- 郵送で送ってはいけないものは何ですか?

お守り返納の場合

お守り返納の手紙では、いつどこで授かったお守りかを具体的に記載すると丁寧です。「昨年初詣の際に授かった交通安全のお守り」のように書くと、受け取る側も対応しやすくなります。

また、複数のお守りを送る場合は、種類と数量を明記しましょう。お守りの中には、授かった神社やお寺に返すのが望ましいものもあります。

特に、特別なご利益を願って授かったお守りは、できるだけ元の場所に返納するのがマナーです。ただし、遠方で難しい場合は、近くの同じ宗派の神社やお寺でも対応してくれる可能性があります。

関連記事

お札返納の場合

お札返納の手紙では、お札の種類(神棚用のお札、交通安全のお札など)と数量を明確に記載します。また、新しいお札を希望する場合はその旨も書き添えると良いでしょう。

お札は1年で新しいものに取り替えるのが一般的ですが、明確なルールはありません。返納時期にも決まりはありませんが、多くの方が年末年始や節分の時期に新しいものに交換します。

お札を郵送する際は、白い紙や和紙で丁寧に包み、「御札在中」と書いた封筒に入れるのが礼儀正しい方法です。汚れや破損がないよう、取り扱いには十分注意しましょう。

関連記事

お寺と神社での書き方の違い

お寺と神社では宗教背景が異なるため、手紙の書き方にも若干の違いがあります。

神社への手紙では「御社」「神社様」という呼称を使い、お焚き上げ料は「御初穂料」「御玉串料」と表現します。一方、お寺への手紙では「御寺」「寺院様」という呼称を用い、お焚き上げ料は「御布施」「御志」と記すのが適切です。

ただし、基本的な手紙の構成や敬語の使い方は共通しています。したがって、細かい違いを過度に気にする必要はありません。

郵送で送ってはいけないものは何ですか?

郵送お焚き上げで送ってはいけないものは、以下のとおりです。

- 金、銀、白金その他の貴金属、ダイヤモンドを含む貴石および半貴石、各国の通貨(紙幣または硬貨)、あらゆる種類の宝飾品、その他の貴重品

- 有価証券類

- 信書または現行法で信書と定義された通信手段

- 生動物

- 遺体、位牌または遺骨

- 変質または腐敗しやすいもの

- 小火器用爆薬および火器

- 爆発物

参照元:お引き受けできないもの|郵便局

神社やお寺によっては、サイズの大きなものは受け付けていない場合があります。不明な点がある場合は、必ず事前に電話やメールで問い合わせてください。

まとめ:郵送お焚き上げの手紙は例文に沿って書けば安心

この記事をまとめます。

- 郵送お焚き上げの手紙は「表書き」と「本文」の基本構成を押さえれば簡単に書ける

- 表書きには宛名と差出人を明記し、「お焚き上げ依頼」と朱書きするとよい

- 本文は挨拶、感謝の言葉、依頼内容、お焚き上げ料の記載、結びの順で書く

- お守りとお札では若干記載内容が異なるので、種類と数量を明確に伝える

- 神社とお寺では呼称や表現に違いがあるが、基本的な敬語と構成は共通

- 手紙を書くのが苦手な場合は「みんなのお焚き上げ」などのサービスを利用するのもあり

- 郵送禁止品には注意し、不明点は事前に問い合わせることが大切

【あわせて読みたい】当ブログおすすめの記事一覧

コメント